Der Zusammenhang zwischen Verteidigungsfähigkeit und der Implementierung eines Nationalen Sicherheitsrats

Von unserer Autorin Christina Moritz

Krisengespräche statt Karnevalspause.

Friedrich Merz, Partei- und Fraktionschef der Union, drückte in den Sondierungsgesprächen mit der SPD aufs Tempo. Denn es gilt, eine Steigerung der Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur mit einem 500-Milliarden-Sondervermögen noch in der laufenden Legislaturperiode zu beschließen, bevor neue Mehrheiten im Bundestag die hierfür erforderliche Grundgesetzänderung verhindern.

Die Täter-Opfer-Umkehr im Ukraine-Krieg, die US-Präsident Donald Trump vor laufenden Kameras inszenierte, und die Aussetzung bereits zugesagter Militärhilfen für Kiew lassen keinen Zweifel: Deutschland und Europa müssen – der schwindenden amerikanischen Unterstützung geschuldet – aus dem Stand militärisch handlungsfähiger werden.

Für die Bundesrepublik bedeutet dies, die jahrzehntelang unterfinanzierte Bundeswehr in kürzester Zeit umfassend aufzurüsten und mehr Personal zu gewinnen. Der verantwortungsvolle Einsatz der deutschen Streitkräfte kann allerdings nur im Rahmen eines strategischen Konzepts zur gesamtstaatlichen Verteidigung erfolgen. Dieses wiederum ist untrennbar mit der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers verbunden.

Verteidigen können heißt daher zugleich, einen Nationalen Sicherheitsrat einzurichten – und zwar unverzüglich.

Spätestens seit der Annexion der Krim 2014 durch Russland hätten Deutschland und seine europäischen Verbündeten wieder mehr in Verteidigung investieren müssen.

Nach Jahren der Untätigkeit und sogar Reduzierung militärischer Fähigkeiten gibt es – ohne den amerikanischen Beitrag – in der Gesamtschau zu wenig, um in einer militärischen Konfrontation mit Moskau zu bestehen. Jetzt braucht es Aufrüstung auf Kriegstauglichkeitsniveau – auch, um der russischen Kriegswirtschaft mit ihrer Drei-Schichten-Produktion von Waffen und Kriegsgerät etwas entgegensetzen zu können.

Deshalb stehen die gemeinsame Beschaffung und Produktion von Rüstungsgütern ganz oben auf der Brüsseler Agenda. Die EU-Mitgliedstaaten planen hierfür ein Sondervermögen von zunächst 800 Milliarden Euro. Frankreich will zudem nukleare Abwehrkapazitäten in Deutschland stationieren. Polen trifft Vorkehrungen, alle erwachsenen Männer noch im Laufe des Jahres an der Waffe auszubilden und so seine Reserve aufzustocken.

In Berlin ist derweil die Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht entbrannt, die die CSU bereits für 2025 fordert. Ob die Bundesrepublik sich den Luxus leisten kann, auf Freiwilligkeit statt auf eine allgemeine Dienstpflicht zu setzen, ist angesichts des Ernstes der Lage zu bezweifeln. Die bundesweite Ermittlung der Daten junger Frauen und Männer ist deshalb ein Schritt in die richtige Richtung.

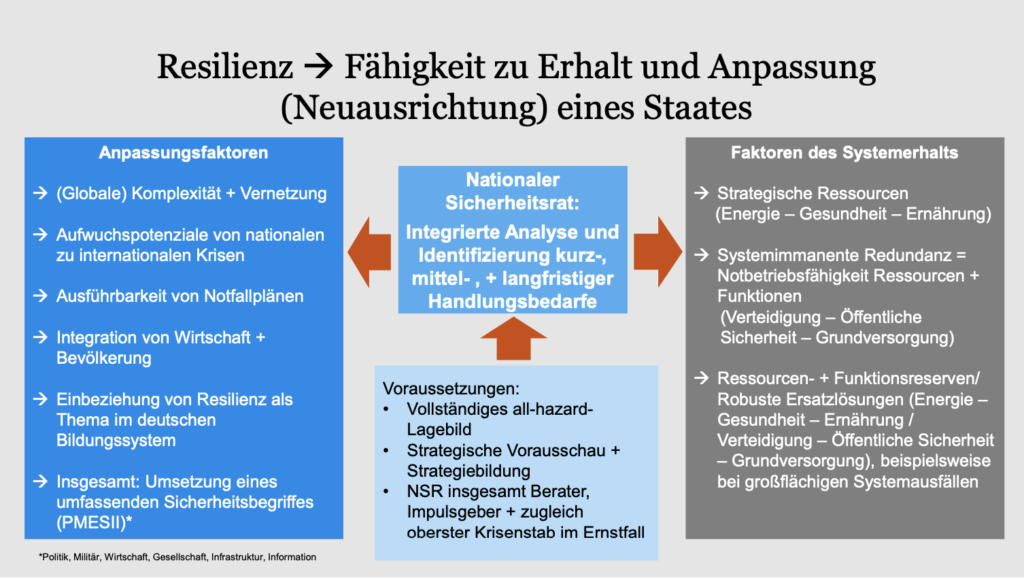

Um die gesamtstaatliche Resilienz zu erreichen, auf die es jetzt insgesamt ankommt, muss dieser Schritt allerdings durch weitere Maßnahmen im Bereich Ausstattung, Finanzierung, Gesetzesanwendung, Gesetzgebung und vor allem bei der Einbeziehung und Vorbereitung der Gesellschaft ergänzt werden.

Die Bevölkerung hat die Zeichen der Zeit längst erkannt.

Seit Jahren kommen Umfragen zu dem Ergebnis, dass über 70 Prozent größere Investitionen in Sicherheit befürworten. Das aktuelle Politbarometer spricht ebenfalls eine deutliche Sprache: Eine Mehrheit der Menschen im Lande goutiert die Einrichtung des von CDU und CSU vorgeschlagenen Sondervermögens.

Sie haben verstanden – zum einen, dass nur so die Folgen jahrzehntelanger Versäumnisse zu beseitigen sind. Zum anderen wohl auch den engen Zusammenhang zwischen einer funktionierenden Infrastruktur und der militärischen wie zivilen Resilienz Deutschlands.

Doch mehr Haushaltsmittel, Material und Personal allein werden keinesfalls genügen, um Staat und Gesellschaft für potenzielle Bedrohungen zu wappnen und diese auf längere Sicht wirksam bekämpfen zu können.

Den komplexen Transitionsprozess mit einem Nationalen Sicherheitsrat strategisch steuern

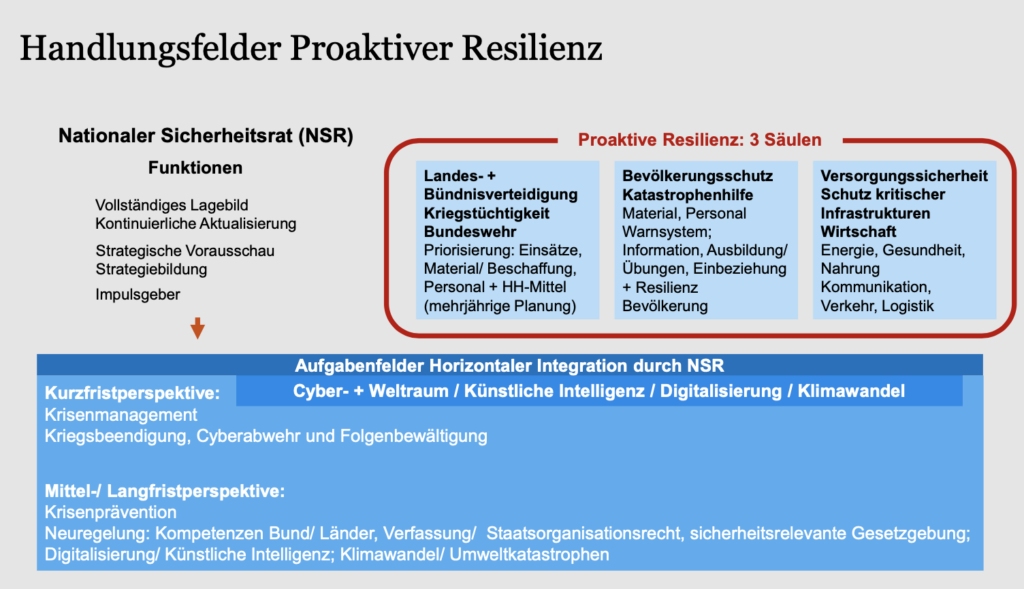

Während des schnell voranzutreibenden Prozesses der Transition hin zu einer zeitgemäßen Vollausstattung der Bundeswehr und gesamtgesellschaftlicher Resilienz sollte bei aller gebotenen Eile der Ausbau strategischer Fähigkeiten nicht vernachlässigt werden.

Vielmehr sind Analyse- und Vorausschaukapazitäten unbedingt zeitgleich durch institutionelle Anpassungen zu stärken. Die überwiegende Zahl der europäischen Nachbarländer koordiniert die derzeit notwendigen Schritte über Nationale Sicherheitsräte – ein Modell, das Deutschland übernehmen sollte.

Denn nur mit strategischer Beratung und Steuerung durch diese übergeordnete Sicherheitsinstitution kann das komplexe Management nationaler Sicherheit ressort- und themenübergreifend, vertikal und horizontal umfassend abgestimmt hinreichend gelingen.

Darüber hinaus müssen die Nachrichtendienste operativ – neben dem Abgleich mit der Lage außen – noch stärker in die Informationsgewinnung zur Lage innen einbezogen werden, was einfachgesetzlich schnell ins Werk zu setzen sein dürfte.

Über welche Ressourcen, Redundanzen oder Reserven die Bundesrepublik in Sektoren wie Energie, Gesundheit, Ernährung und kritischen Infrastrukturen insgesamt verfügt, ist von ebenso zentraler Bedeutung für den Erhalt und die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit des Staates wie die Bestandsaufnahme und Ergänzung militärischer Ausstattung.

Die Warnung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) Anfang März 2025, die Bevölkerung sei im Kriegsfall kaum geschützt, muss alarmieren.

Während der Corona-Pandemie hatte es Presseberichte über geplante Gesundheitsreserven des Bundes gegeben – über deren tatsächliche Schaffung jedoch nichts.

Das DRK bemängelt indes, es fehle an Notunterbringungsmöglichkeiten, Medikamenten und Hilfskräften und fordert 20 Milliarden Euro aus dem neuen Sondervermögen zur Beseitigung dieses Mangels. Der Zivilschutz sei „blank“, auf den Verteidigungsfall nicht vorbereitet.

Privathaushalte sollten „Notvorräte wie haltbare Lebensmittel, Wasser und Hygieneartikel bereithalten“; die Bevölkerung, so der FAZ-Beitrag, solle „etwa durch mehr Erste-Hilfe-Kurse mit Selbstschutzinhalten besser geschult werden“.

Der damalige Innen- und spätere Verteidigungsminister Thomas de Maizière war seinerzeit für den Vorschlag, jedem Haushalt entsprechende Handreichungen zur Verfügung zu stellen, harsch kritisiert und belächelt worden. Heute zeigt sich, dass ein solches Vorgehen dringend geboten und überlebenswichtig geworden ist.

Die skandinavischen Länder gelten hier mit ihrem Konzept der Gesamtverteidigung als Vorbilder für die gelungene Verbindung militärischer und ziviler Sicherheitsvorsorge.

Sicherheitspolitischer Offenbarungseid als Chance

„Blank“ war auch die Begrifflichkeit, die der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, vor nicht allzu langer Zeit verwendete, um den Mangel an Kriegstauglichkeit zu beschreiben. Die Lage ist ernster denn je – nicht erst seit dem Eklat im Weißen Haus.

Das belegen die mit steigendem Nachdruck vorgetragenen öffentlichen Warnungen aller deutschen Nachrichtendienste vor einer militärischen Konfrontation mit sowie Sabotage durch Russland.

Gefährliche Lücken gibt es in der Bundesrepublik zudem bei der Rückführung von Gefährdern in ihre Herkunftsstaaten, was die Verunsicherung im täglichen Leben weiter steigert.

Der Anstieg der Zahl mit Fahrzeugen und Messern verübter Terroranschläge und der Bandenkriminalität im Migrantenmilieu ist überdies kein rein deutsches, sondern ein europäisches Problem.

Erinnert sei an Meldungen aus Schweden, das als Reaktion auf Gewaltdelikte und aus dem Ausland gesteuerte organisierte Kriminalität mit einer Begrenzung der Einwanderung reagierte.

Zwischen Schweden und Dänemark, wo Banden verstärkt schwedische Jugendliche rekrutiert hatten, besteht seit August 2024 ein Kooperationsabkommen zur Bekämpfung der Bandenkriminalität.

Wie im Bereich Terrorismus mittlerweile gängige Praxis, erfolgte die Rekrutierung über digitale Kanäle und das Internet.

Dies sind nur einige Beispiele für die Verflechtung und Internationalisierung von Bedrohungen und deren Instrumenten.

Alles in allem ist – im Inland wie im Ausland – aus vielen Mündern ein sicherheitspolitischer Offenbarungseid zu vernehmen.

Doch dieser ist nicht – wie in seiner ursprünglichen Bedeutung – eine finale Bankrotterklärung, sondern eine Chance, wenn er zügig zu einem strategischen und operativen Umsteuern führt, das seinen Ausdruck in sichtbaren und verständlich kommunizierten Maßnahmen findet.

Desinformation und Beeinflussung im Rahmen der hybriden Kriegführung Moskaus speisen sich wesentlich aus Unsicherheit und Vertrauensverlust in staatliches Handeln. Deshalb müssen Anpassungen nicht nur angegangen, sondern den Menschen auch plausibel erklärt werden.

So etwa das Sondervermögen, das sich aus bisher nicht erfolgten Mittelzuweisungen und aktuellem Investitionsbedarf errechnet.

Doch warum muss vor dem Hintergrund der aufgezeigten sicherheitspolitischen Lage die Schaffung eines Nationalen Sicherheitsrates im Bundeskanzleramt zeitgleich und schnellstmöglich erfolgen?

Weil dies die einzige institutionelle Plattform ist, die in dieser komplexen Gemengelage alle relevanten Daten für ganz Deutschland zentral bündeln, strategisch bewerten und priorisieren kann.

Einzig hier können Informationen umfassend verdichtet und im nationalen wie internationalen, ressortübergreifenden Abgleich auf Richtigkeit und Relevanz überprüft werden.

Überdies ist nur über diese „Leitstelle“ die parallele Bearbeitung mehrerer Krisen möglich. Zeitgleich sind Maßnahmen auf unterschiedlichsten Ebenen von Staat und Gesellschaft zu koordinieren.

Doch NSR-Vorbilder weltweit zeigen: Das ist leistbar – und generiert auch mittel- bis langfristig einen deutlichen Mehrwert.

Auf eine kurze Formel gebracht:

Je vollständiger das Lagebild, desto besser der strategische Rat für den Bundeskanzler. Je besser die (Re-)Priorisierung von Bedarfen und Maßnahmen, desto zielgenauer die (Re-)Priorisierung der Bundeshaushaltsmittel.

Es kann als Glücksfall gelten, dass der künftige Bundeskanzler Friedrich Merz die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates im Kanzleramt zur Chefsache gemacht hat und in der Außen- und Verteidigungspolitik bereits mit Verve die Abstimmung und Kooperation mit internationalen Partnern wie Frankreich sucht.

Auch, dass er die verbliebenen Partner der Ampel-Koalition ohne weiteres Zuwarten zum migrationspolitischen Offenbarungseid gezwungen und in den Sondierungsverhandlungen bereits Maßnahmen zur Begrenzung illegaler Zuwanderung durchgesetzt hat. Die Mehrheit der Menschen im Lande weiß er laut Umfragen in dieser Frage ebenfalls hinter sich – und mit Sicherheit sämtliche Sicherheitskräfte, die nicht mehr mit einem nicht enden wollenden Zustrom neuer potenzieller Gefährder rechnen müssen.

So, wie es Österreich jüngst gelang, den Familiennachzug EU-rechtskonform zu stoppen, wird dies demnächst auch in Deutschland möglich sein – und damit Länder und Kommunen entlasten.

Ein Glücksfall auch: Dieser designierte Kanzler hat erkannt, wie und wann gehandelt werden muss – bei akutem Handlungsbedarf sofort und parteiübergreifend abgestimmt.

In der beginnenden Legislaturperiode wird es eine linke Sperrminorität geben, die Grundgesetzänderungen verhindert. Fakt ist aber, dass die Anpassung der deutschen Sicherheitsarchitektur auch ohne solche Änderungen auskommen wird.

Ein Nationaler Sicherheitsrat ist als Kabinettsausschuss qua Richtlinienkompetenz schnell eingerichtet.

Deutschland und Europa sind nicht mehr im Frieden, noch nicht im Krieg, aber dringend gefordert, mit vereinten Kräften zu handeln.

Friedrich Merz hat bereits unter Beweis gestellt, dass er dafür über die nötige Führungs- und Gestaltungskompetenz verfügt. Nun muss er die viel kritisierte Selbstverzwergung Deutschlands beenden, indem er nicht nur Militär, Infrastruktur und Wirtschaft auf Stand bringt, sondern das Land auch durch die umgehende Einsetzung eines Nationalen Sicherheitsrates wieder handlungs- und strategiefähig – und damit resilient – macht.

Christina Moritz, Berliner Politologin und CISS Fellow, forscht und promoviert zu ihrem Modell für einen deutschen Nationalen Sicherheitsrat, das sie 2016 erstmals orgestellt hat. Die Expertin setzt sich in Fachpublikationen und Vorträgen für die Schaffung der Institution ein.

Hötren Sie ein Interview mit Christina Moritz zum Thema „Die Widerstandfähigkeit der Bundesrepublik“ im NDR unter https://www.ndr.de/nachrichten/info/Christina-Moritz-Die-Widerstandsfaehigkeit-der-Bundesrepublik-verbessern,audio1833304.html

Der Beitrag gibt ihre persönlichen Einschätzungen und Ansichten wieder.

Der Beitrag erschien im Original im Newsletter Verteidigung 10/2025

Schreibe einen Kommentar